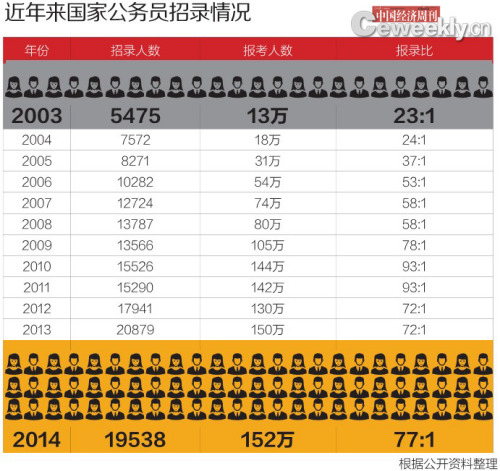

文章導讀: 11月7日,2014年國考報名確認結束。據統計,本次國考報名人數超過152萬,國家民委“民族理論政策研究室一處主任科員及以下”職位,因相對寬松的報考條件,成為今年國考的最熱職位,競爭比例達到7183:1。

公務員熱還將持續

11月7日,2014年國考報名確認結束。據統計,本次國考報名人數超過152萬,國家民委“民族理論政策研究室一處主任科員及以下”職位,因相對寬松的報考條件,成為今年國考的最熱職位,競爭比例達到7183:1。

自2009年開始,國考報名人數已連續6年超過百萬。北京大學政府管理學院副院長白智立對《中國經濟周刊》表示,未來幾年,國考仍會維持在一定的熱度范圍內,隨著政府部門不斷提高為社會服務的功能,公務員數量還將有所上升;與此同時,現在一些地方政府、基層鄉鎮公務員錄用還未納入公務員考試范圍,隨著這部分公務員錄用實行招考,進而繼續擴大公務員考試招考范圍、增加招考職位,公務員熱還將持續。

2005年,中國出臺公務員法,“凡進必考”的公務員考試制度得到強化,考試職位的增加吸引了大批考生報考,使得當年國考報考人數從此前一年的18.2萬人迅速上升到31萬。白智立表示,“凡進必考”的制度雖然在1993年《國家公務員暫行條例》中就有體現,但當時公務員考試還是小范圍的招考,錄取職位非常少,此后隨著招考范圍的擴大,公務員熱也逐漸升溫。

數據顯示,1994年,中國首屆公務員考試招錄人數僅462余人;2006年,國考招錄人數首次破萬,達到10282人;2013年國考招錄人數上升至20879人。與此同時,國考報考人數也從20年前的4400人,上升至2013年的150萬人,20年增長了340余倍。

深究公務員熱背后的原因,中國勞動關系學院勞動關系系副主任林燕玲對《中國經濟周刊》表示,公務員工作體面、收入穩定、福利有保障,是吸引眾多人報考的主要原因。前不久去基層調研時林燕玲發現,今年中國各地的就業形勢已經愈發嚴峻,鋼鐵企業大面積虧損、部分代工企業面臨倒閉,“企業職工的流動性很大,一個月有時能掙到八千一萬,但辭職后可能三四個月沒有工作,與公務員的穩定相比,精神和物質方面的壓力都很大。”

在中國人民大學公共政策研究院執行副院長毛壽龍看來,近幾年公務員一直是畢業生比較優選的職業。尤其是北京、上海這樣的城市,錄取為公務員后可以解決戶口問題,對畢業生的吸引力很強。

除此以外,公務員熱與中國高校的就業制度也有很大關系,毛壽龍對《中國經濟周刊》表示,很多高校鼓勵學生報考公務員,搞輔導班、讓學生做模擬題,以提高學校的就業率,這些就業輔導,推高了高校畢業生報考公務員的比例。

在職考生越來越“吃香”

20年公務員考試,最引人關注的焦點,莫過于考試人群的變化。

1994年第一屆公務員考試時,中國大部分高校還在實行就業分配,敢于自主就業的人鳳毛麟角。同時,1994年出臺的《國家公務員錄用暫行規定》也明確指出,“報考省級以上政府工作部門的需具有兩年以上基層工作經歷,國家有特殊規定的除外”,雖未對市(地)級以下政府部門公務員的報考條件做出限定,但由于第一屆公務員考試招考職位集中在29個中央部門,故參加第一屆國考的考生大多是具有基層工作經驗的在職人員。

此后,隨著公務員招考范圍的不斷擴大,市(地)級以下政府部門開始實行公務員考試制度,而各省級以上政府工作部門亦不斷推出自己的“特殊規定”。白智立表示,中國公務員制度的相關法規大多制定于1994年前后,此后多年未經修訂,這中間很多地方在公務員招考中搞了一些新試點,比如聘任制等,事實上與最初法律制定時希望貫徹的思想有所相悖。

據教育培訓機構中公教育統計,2014年國考招錄的11729個職位中,有9145個職位不要求基層工作經歷,占比78%,近年來這一比例始終維持在80%左右。

第一屆公務員招考以來,隨著高校工作分配政策的取消以及公務員報考條件的變化,應屆畢業生不斷加入國考大軍。中公教育數據顯示,到2002年參加公務員考試培訓的考生中應屆畢業生的比例已經達到80%,但是此后,這一比例開始下降,2007年為70%,近兩年應屆生比重進一步下滑到60%。

從社會在職人員到應屆畢業生,再從應屆畢業生到社會在職人員,中國公務員考試人群的變化背后存在諸多原因。

林燕玲對記者表示,目前很多人畢業后初次就業不理想,希望再次擇業,使得公務員考試中在職人員的比例逐漸增加。

與此同時,20年來公務員考試命題愈發注重實操性,使得在職人員在國考中開始越來越“吃香”。初期的筆試考試中,多是毛澤東思想概論、鄧小平理論、政治經濟學等題目,而2000年筆試考試中,第一次在行政職業能力測驗之外增加了申論,隨后申論從簡單的議論文逐步轉向實用公文考試,如寫通知、報告等等,與公務員實際工作有很大的相關性,對于這一部分考試,在職者往往比應屆生更得心應手。《中國經濟周刊》記者 胡維佳 | 北京報道