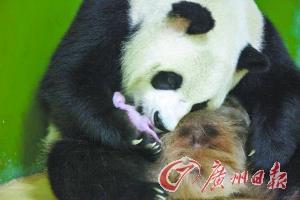

熊貓媽媽將剛誕下的寶寶一直抱在懷里。記者 顧展旭 攝

“大熊貓人工繁殖成功率比較低,目前除四川外,在國內動物園內,只有北京、上海、福州、臺北等城市動物園內繁育成功大熊貓,在廣州出生的第一只大熊貓非常有意義。

——中國保護大熊貓研究中心副總工程師、大熊貓繁育專家黃炎”

8月4日,長隆野生動物世界的華南珍稀動物物種保護中心傳來喜訊:大熊貓媽媽“梅清”于7月31日凌晨00:55順利產下熊貓幼仔。據悉,這是在廣東省出生的首只大熊貓,也是首只在華南地區誕生的大熊貓。由于極其珍稀及罕見,這只“粵育”寶寶一出生就“集萬千寵愛于一身”,來自中國保護大熊貓研究中心的專家和長隆的專業飼養員們更是24小時全天候守護。

據悉,大熊貓媽媽“梅清”芳齡11歲,而爸爸“琳琳”16歲,飼養員介紹,“兩只熊貓是日久生情,最終迸出愛的火花,并誕下愛的結晶。”

據介紹,“梅清”在生產之前征兆明顯,比如有用嘴叼回竹子筑巢的動作,7月31日凌晨00:55順利產下熊貓幼仔,自行將幼子叼到一個角落,在角落內只喝了少量的水,沒有進食任何食物,甚至只排了一次大便,全心照顧寶寶。在第三天,可以看到幼子爬到大熊貓媽媽的腹部,平躺著舒服地吃奶。

記者在“梅清”的生產視頻上見到,剛出生的大熊貓寶寶雙眼緊閉,呈粉紅色,與成年大熊貓的樣貌相差較大。“梅清”更是母性十足,親自撫養,緊緊地將幼仔攬在懷里,并不時用舌頭舔幼仔,呵護有加。

中國保護大熊貓研究中心副總工程師、大熊貓繁育專家黃炎介紹說,大熊貓寶寶出生后的一周是關鍵期,要確保幼仔順利吸吮到母乳。因此,目前長隆野生動物世界飼養員們是24小時輪班照料,定時測量其體重和喂食初乳,時刻觀察健康狀況。

據介紹,1個月后,將重點訓練大熊貓媽媽攜子出來活動,預計2至3個月后可以與市民見面了。

實習編輯 夏雪